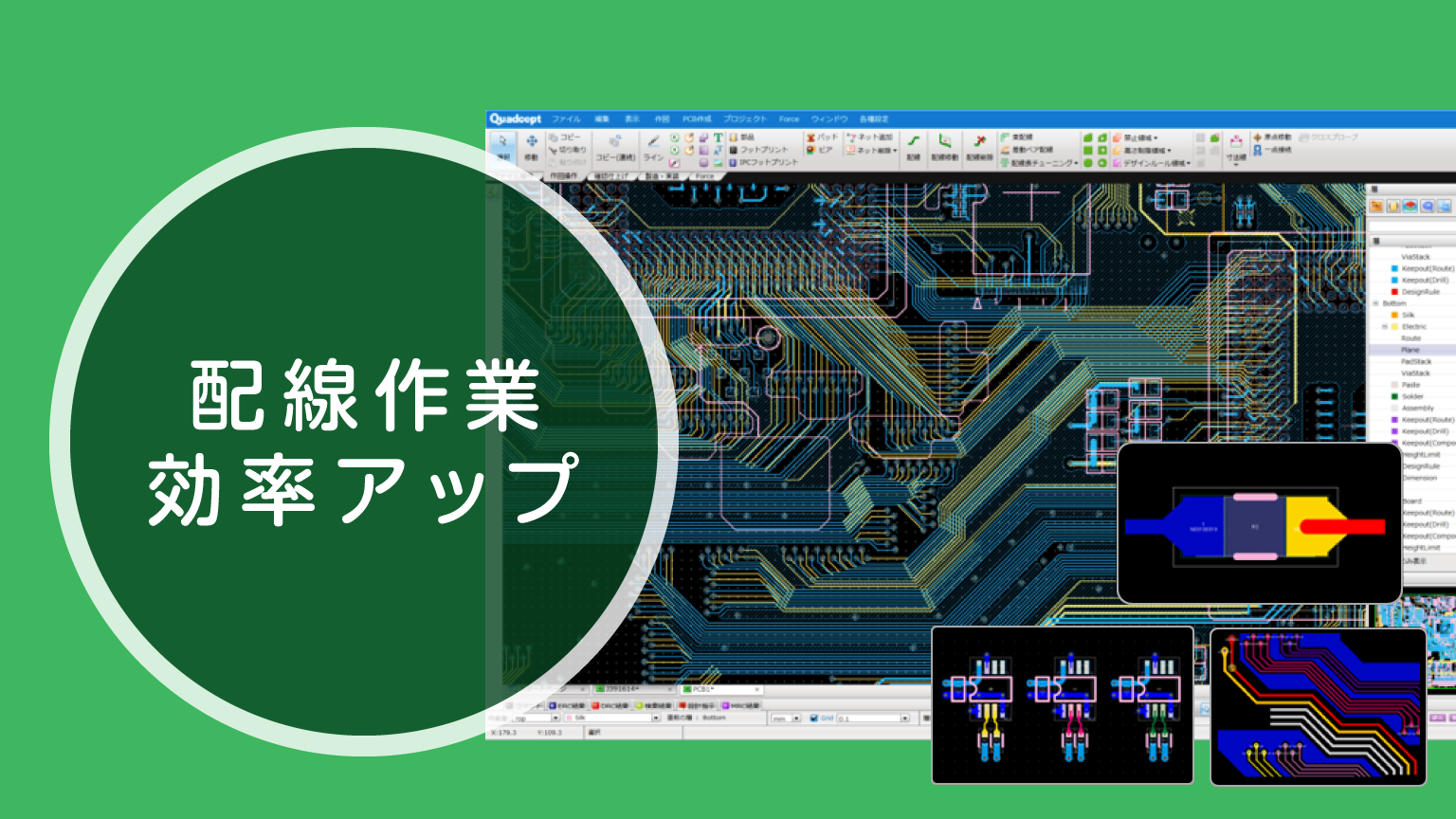

これまでQuadceptは、設計ミスを防止するため、回路図基準の「ネット接続情報を優先」した設計作業を重視してきました。しかし一方で、ネット優先による制約もあり、柔軟な設計が妨げられていました。

そこで、今回の 「Quadcept v10.5.0」では、高密度、高多層、多ピン設計における配線作業の柔軟性を考慮し、配置・配線作業に対して、設計者の意図を簡単に反映できるよう、下記の機能拡張をしました。

- 単体やブロックエリアへのネットなし配線の追加、移動、貼り付けができる

- 配線やビアに対してネット情報を維持せず、追加、移動、貼り付けができる

ユーザー様から要望の多かった配線機能を拡張

新バージョン「Quadcept Ver.10.5.0」では、以下の配線機能が拡張されました。

基本拡張

- 配線作成モードでネットなし配線が可能

- コイル配線を数値入力での自動作成が可能

- ライン、円弧をネットなし配線変換が可能

- ネット吸収・付与の拡張により、配線のブロックコピーや貼り付けがより簡単に

- 対象:ネット吸収、付与対象は、配線、ビア、静的ベタ

- オブジェクトスナップ機能の拡張

DRC 機能

- 内容:部品のパッドに接続されていない配線、ビア、ベタを検出

- 項目:浮きパターン(配線)、浮きビア、浮きベタ

移動モード、コピーモード、切り取りモード、連続コピーモードの機能拡張

- 移動/コピー基準点の切り替えが可能

- 選択タイプ(セグメント、ひと繋がり)が切り替え可能

- 先選択からのモード移行を可能(移動、配線移動、コピーモード)

- 右クリックメニュー「次へ」に対応(移動、配線移動モード)

- 相対移動、回転移動、層間移動のダイアログをタブ化して一つのダイアログに集約

事例

新バージョン「Quadcept Ver.10.5.0」では、自由にネットなし配線を引き回せるようになり、設計者の意図を柔軟に反映できるようになったため、配置、配線作業を短縮できます!

下記3つの具体例をもとに、変更前と変更後の動作を紹介いたします。

【事例①】デジタル/アナログの繰り返し回路でのコピー

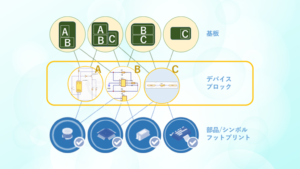

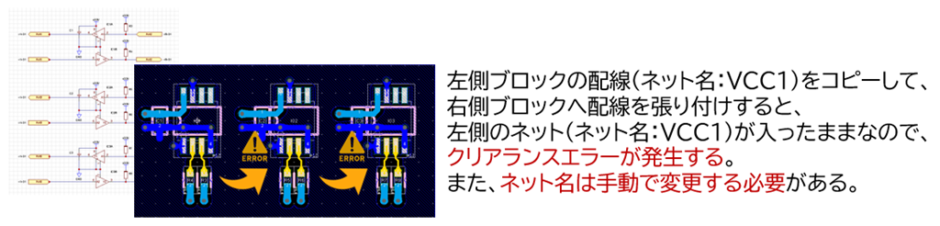

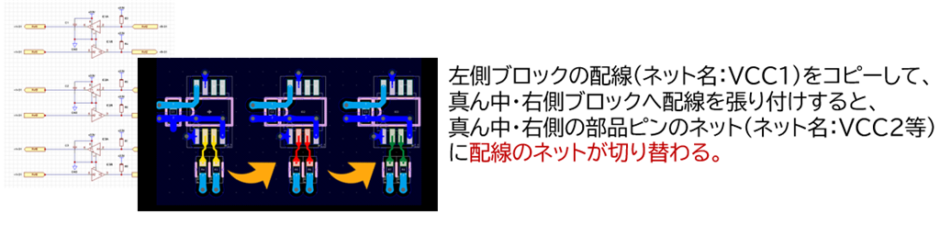

回路図で繰り返される箇所(デバイスブロック)を配線する場合、基準となる配線ブロックをコピーして、別の類似設計箇所に貼り付けする操作を行います。

PCB設計で繰り返される配線箇所をコピーし、貼り付けする際、手動でネット名を変更する必要がありました。

「移動モード・コピーモード・連続コピーモード・貼り付け」の操作において、配線やビアを張り付ける際、各オブジェクトが接続されたネット名を判別し、自動で配線やビアのネット名が切り替わります。

コピー&ペーストの便利機能

複数オブジェクトをコピー&ペーストの操作は、状況によってオススメの機能が異なります。下記状況でうまく使い分けてください。

コピー(連続)を使った方がいいとき

・コピー原点を指定したい

・コピー元のオブジェクトは、セグメントかひとつながりから選択したい

相対移動を使った方がいいとき

・相対移動では「コピー数」を指定することでコピーできます。

・座標位置や相対距離を指定したい

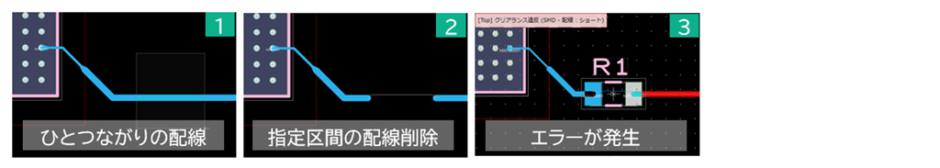

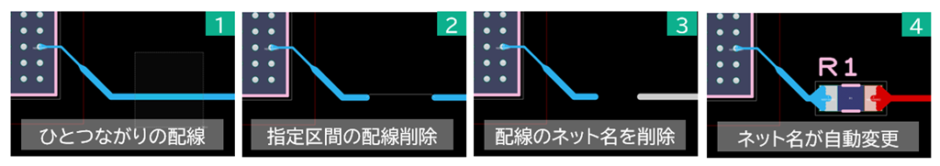

【事例②】シミュレーション結果で発生したダンピング抵抗の追加等の既存パターン変更

設計変更(例:配線の間に部品挿入)などで配線のネット名を変えたい場合、配線を書き直すのではなく、既存の配線のネット名を変更し活用したいケースがあります。

設計変更時、ネットの変更は手動で行うか、配線を引き直す必要がありました。

「移動モード・コピーモード・連続コピーモード・貼り付け」の操作において、配線やビアを張り付ける際、各オブジェクトが接続されたネット名を判別し、自動で配線やビアのネット名が切り替わります。

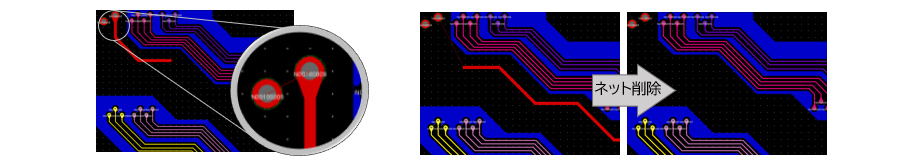

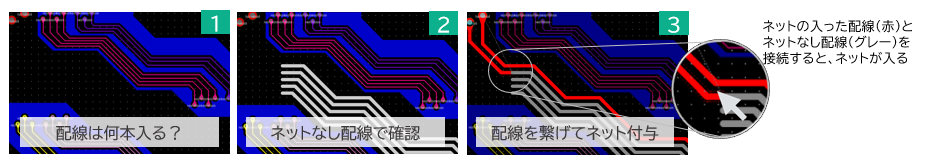

【事例③】高密度設計での配線検討

限られたスペースにどのぐらいの配線を引き回せるか、配線を仮置きして、それらの配線を有効活用したい。

設計変更時、ネットの変更は手動で行うか、配線を引き直す必要がありました。

「移動モード・コピーモード・連続コピーモード・貼り付け」の操作において、配線やビアを張り付ける際、各オブジェクトが接続されたネット名を判別し、自動で配線やビアのネット名が切り替わります。

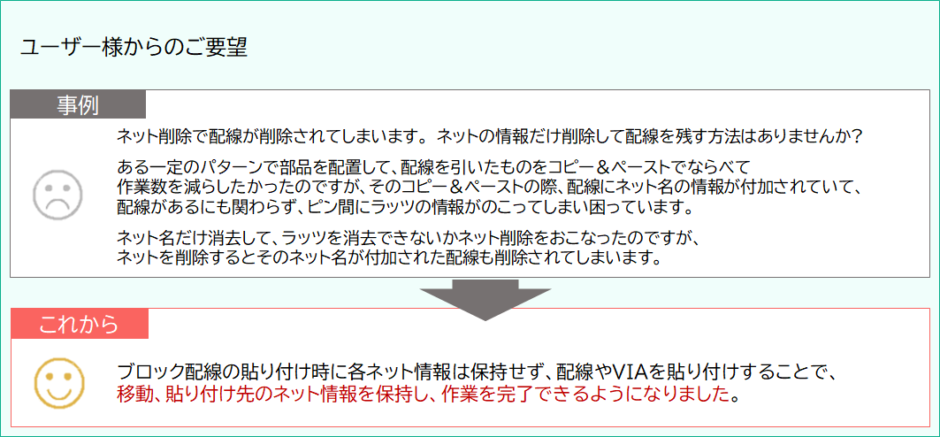

ご要望への対応(ユーザー様の声)

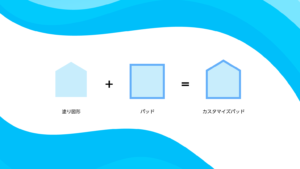

配線時のフィルタ機能の使い方

設計者が配線作業において、「ネットあり」「ネットなし」配線のモード切り替えはありません。「配線モード」に入り、そのまま引き始めると「ネットなし」の配線を引き始め、ネットの入ったオブジェクトから引き始めると「ネットあり」の配線を引くことが動作となります。

柔軟に配線できるようになりました。しかし、フィルタ機能の「パッド」のONにしたときとOFFにしたときで動作が異なりますので、ご説明したいと思います。

配線の引き始めは、必ず電気オブジェクト(パッドやビア、ラッツ)を選択し、配線を引き出す必要があったため、意図せず、浮きパターンになることはなかった。浮きパターンとは、どこにも接続していない配線パターンのこと。

フィルタ機能で「パッド」ONのとき、パッド中心から配線が引き出される。

OFFのとき、パッドのネット情報を考慮せず、ネットなし配線が引き出される。配線確定後、浮きパターンとなる。

フィルタ機能で「パッド」をONにしたとき(上側)とOFFにしたとき(下側)の動作の違い

オブジェクトスナップ機能の拡張

- パッド、ビア、配線、ベタのみが確定対象のときネットスナップ

- 作業層&表示されている、すべてのネットオブジェクトにスナップ

- 配線へ吸着スナップする

- フィルタは考慮しませんので、ご注意ください。

さいごに

基板設計の60%~70%は配置、配線作業になります。

今後も配線作業を便利にする機能を拡張してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。